「雨の夜にだけ会いましょう」

「定期的に集まろうぜ」と言い出した飲み会は二回目が開催されない。

仕事も遊びの約束も、数週間先の予定を詰められるとなんだか心が重くなる。

「もっと雑で、ちょうどいいこと」を求めて、無責任な願望を言葉にしてみるカツセマサヒコの妄想コラム連載です。

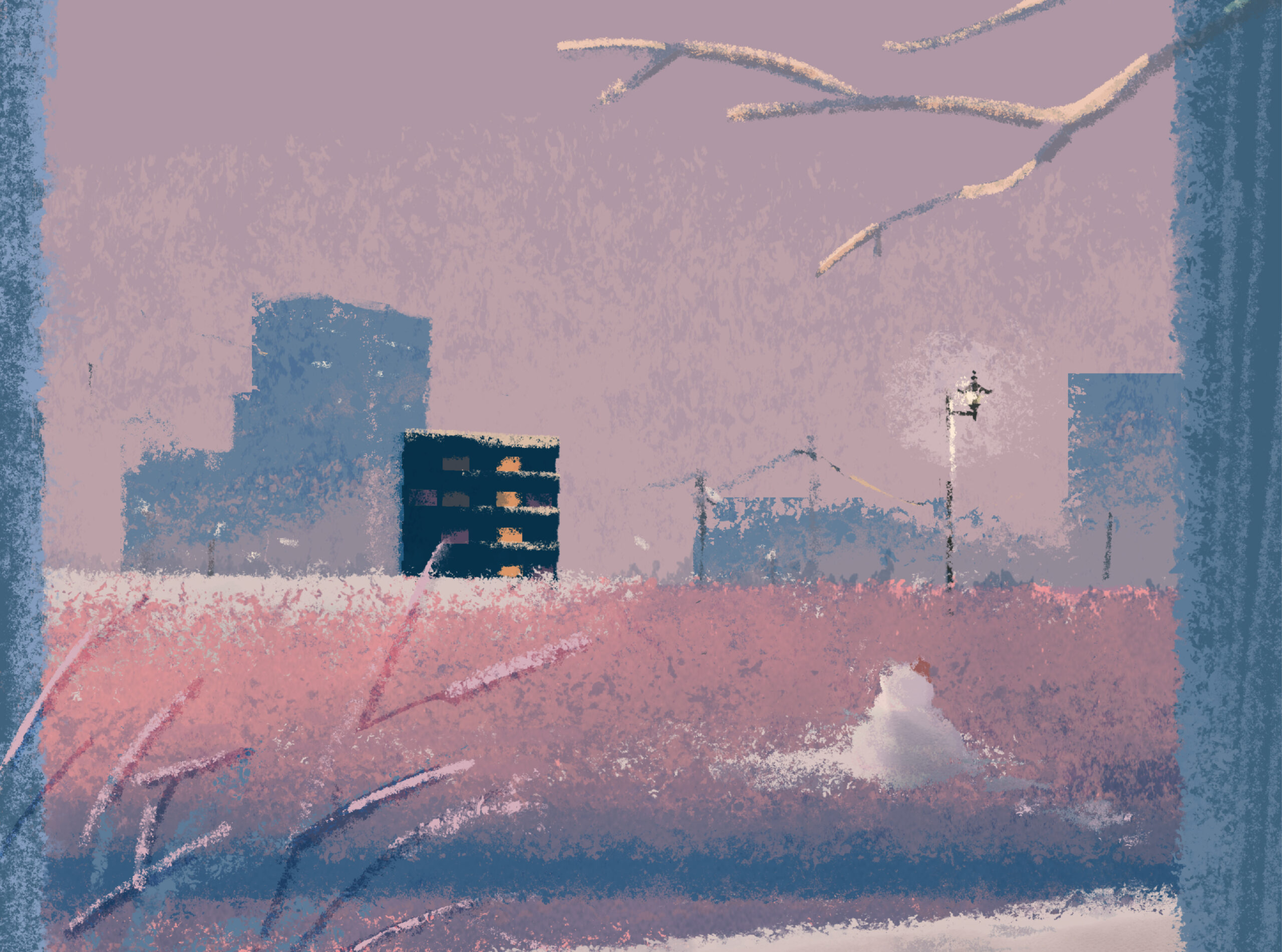

第十二夜 寂れた動物園で鳥は啼く

突然ですけど、最近はちょっとしたことでクソリプが来るじゃないですか。そういうの、ほんとだるいじゃないですか。だからもう何も言いたくないんですよ最近は。こんな世界でバズりたいとか、どんな欲求モンスターなんですか。怖いですよそんなの。てか、Xって。Xってなんだよ。なんで平然と受け入れてんすか。それでいいんすか。ダサすぎじゃないすか。「ロックマンX」くらいですよ、Xが格好良かった時期って。なんで令和にもなってXで済まされてるんですか。え、「ロックマンX」知らないんですか? ちょー面白いんですよ、あのゲーム。

といった具合に、SNSというものがどうにもかったるくなってしまうときがあります。インスタなんかも、たとえばラーメンの写真をストーリーにあげたのに「高円寺周辺のドーナツ屋で美味しいお店知りませんか?! なる早で教えてください!」なんていう俺の人生に全く全然1ミリも関係ない返信が割と頻繁に届くのが辛すぎて、最近はDM欄を閉じっぱなしにしています。なんなんだよ。コミュニケーションという概念が存在しない世界かよ。

そんなふうにイライラして仕方ない日は、平日の動物園に行くのが良いと思うのです。

それも、大きくて有名なところではダメ。大きくて有名な動物園は、パンダを見るのに三十分も並んだりするじゃないですか。その上、ようやく辿り着いたパンダは草木に隠れてお尻くらいしか見えない、みたいなの、せっかく平日に休みを取ったのに悲しいじゃないですか。

だから、もっとマイナーで、少し足を伸ばさないと辿り着けなさそうな、ちょっと不便な動物園に向かうのです。ガラッガラの入場券売り場は四つのうち三つが閉まっていて、一つだけ空いているその窓口も、中に座っているお姉さんが『夏色』の駐車場の猫もびっくりするほど退屈そうに大きなあくびをしながら今日も一日を過ごしています。

「大人、一枚お願いします」

平日に、大人ひとりで、動物園。これが本当に、グッとくるのですよね。要するに、人類なんて糞食らえっていう、ボイコットの合図ですよ。本来なら山の奥にこもって野生動物でも見たいところですけど、あいにく僕らは文明社会にすっかり毒されてしまった人間。舗装された道を歩きながら、襲ってくる心配のない動物たちをゆっくりと見ていたいという戯言をほざきます(本当によくない)。

そうして静かで小さな動物園に足を踏み入れると、漂ってくる獣の匂い。ああ、私は今、しっかりと人間社会から遠ざかっている。目の前にあるのはクソリプなんかではなく、本当のうんこ。生命の循環。地球の息吹。自分よりもはるかに年上のゾウが、ゆったりと歩きながら命のかけらを落としていきます。

手すりに捕まり、その長い鼻の動きを十分近く眺めていると、ふいに後ろで、カシャンと音がしました。大きな一眼レフカメラが、どう見てもゾウだけでなく、私にもレンズを向けているのです。

「あ、ごめんなさい」

ファインダーから顔を上げて、撮影者の女性が言いました。

「あまりに、哀愁がすごかったので」

そう言って見せてくれたデジタル一眼の画面には、確かにこれ以上ないほど哀愁という言葉が似合う男の後ろ姿が写されていました。「本当だ」と僕が言うと、とても満足そうな顔で、その女性も頷くのです。

「人類に、疲れちゃったって感じでしたよ」

「あ、すごいですね。本当にそのとおりです」

「あ、じゃあ、私も一緒です」

「え、同じ理由で、ここに?」

平日に一人で動物園に来るなんて、大体はそんな理由なんじゃないですか。彼女はそう答えながら、動物園の奥へと向かっていきます。このまま話が途切れるのも不自然に思った僕は、いつの間にか、その後ろをついていくことになりました。

「ここには、何度か来てるんですか?」

「私、年パスまで持っちゃってて」

照れくさそうに笑いながら、彼女は財布の中から顔写真付きの年間パスポートを見せてくれました。こんなに寂れてる動物園なのに年パスがしっかり顔写真付きであることにまず驚きましたが、そんなことはどうでもよくなるほどさらに驚いたのが、写真の彼女の写りが異常すぎるほどに悪いことでした。

「あ」

そのことに気がついたのか、彼女は僕じゃなきゃ見逃しちゃうほどのスピードで、年間パスポートを再び財布にしまいました。どうしてか、あんなに人類を憎んでいたはずなのに、明らかに慌てるその表情すら最高に僕の心ときめかせるのはなぜでしょうか。

そのあとも、僕らはどんな理由で人間に飽き飽きしているのか、お互いのことは一切話さないまま、キリンやカピバラやゾウガメを見て、それらの生き物の素晴らしさを語り合って過ごしました。途中で見かけたクジャクは静かな園内を小馬鹿にするように大きな声で啼き散らしており、それを見て笑う僕らは、はたから見れば、絶対にうまくいってるカップルに違いありません。

「あの、また人類が憎くなったら、ここで会いませんか?」

いよいよ入り口まで戻ってきたところで、僕はカメラを下げた彼女に尋ねてみました。

「一人で憎むより、二人で憎んだほうが、なんだかいいかなと思って」

そんな言い訳がましい補足を付け加えながら誘ってみると、彼女は「いいですね、ぜひ」と言って、また僕の心をトゥンクさせてくれます。

「本当ですか?! あの、じゃあ、連絡先とか!」

「あ、私、結婚してるんで」

このくらい。このくらい雑でちょうどいい出来事が、来世あたりで起こりますように。