「雨の夜にだけ会いましょう」

「定期的に集まろうぜ」と言い出した飲み会は二回目が開催されない。

仕事も遊びの約束も、数週間先の予定を詰められるとなんだか心が重くなる。

「もっと雑で、ちょうどいいこと」を求めて、無責任な願望を言葉にしてみるカツセマサヒコの妄想コラム連載です。

「第一夜 レイトショーがいいでしょう」

絶対にレイトショーがいいです。もはや、レイトショー以外は認めないってくらい、レイトショーがいいです。

なんの話かって、たとえば彼女のTwitterの裏アカウントを偶然見つけたらよくわかんないバーテンダーの投稿に全部いいね!しててキモかったとか、彼氏のインスタライブを見ていたら元カノらしき女が「またカラオケ行こ」とかほざいてるところを目撃しちゃって激しく萎えただとか、会社の上司がやけにキモいメールを送ってくるとか職場の後輩の思考が意味不明すぎて全くついていけないとか、親の束縛がヤバすぎるとか友人が悪い噂流しまくってくるとか、そういう「ちょっともう全部ムリ」な出来事に遭遇したとき、どこに駆け込むか。どこに身を隠すか。その正解の一つが、深夜の映画館、つまりレイトショーだと思うって話です。

飲み会終わりに自宅にまっすぐ帰りたくないときや、仕事帰りにどこかでワンクッション入れないと心が終わるってとき。最後の力を振り絞って、近くの映画館を調べてみます。すると、偶然にもちょうどいい時間帯にレイトショーがやってるじゃないですか。作品名は聞いたこともないけれど、あらすじを軽く読む限り、誰も死なない気がするし、激しい展開もなさそうだ。そう、そうだよ。このくらいがいいの。だってこっちはもう現実が大変なことになってんだから。フィクションくらい穏やかでいてくれよ、と思いながら、その映画館に向かってみるわけです。

ド平日の終電間際の映画館に集まる人々の多くは、「なんらかの物語」を抱えてやってきます。僕やあなたと同じように、何かに絶望したり、疲れ果てたり、ストレスの限界を迎えたりして、ここに辿り着いている。「超ハッピーなことがあったからレイトショーにやってきました〜!」なんて人はほとんどいないはずで、つまり、みんななんらかのマイナスな感情か、もしくは純粋にその作品に吸い寄せられて同じ時間に同じ劇場に集まっています。

その中の一人になって、スクリーンに向き合う。座席はもうほっとんどが空席。最前列にはカップルらしき男性二人が手を繋いで戯れあってて、真ん中にはいかにも映画好きそうなおじさんが不機嫌そうに携帯を触ってる。そして最後列の真ん中に自分。さらに、いよいよ映画始まるかというタイミングでもう一人、どことなく雰囲気のいい女性がコツコツと足音を響かせて、自分の前列の端の席に座りました。

劇場内が真っ暗になり、映画が始まる。終電を過ぎたあとの街みたいに静かな物語が、淡々と続く。でも、眠気が襲ってくるような退屈さはそこにない。脚本がいいから、セリフにいつまでも集中していたいと思う。そういう作品を、たまたま引き当てる。散々イヤなことがあった日の最後の最後に、素晴らしい映画と出会う。人生はそのくらいのラッキーを用意してくれていると信じたい。

それで、エンドロールまで見終わって、ゆっくりと帰り支度をする。最前列のカップルや映画好きのおじさんはさっさと出て行って、残っているのはどことなく雰囲気のいい女性と自分だけ。上映前は気づかなかったけれど、この女性は飲み物だけでなく、でっかいポップコーンとホットドッグの袋まで抱えています。いや、どんだけいろいろあったの、この人。

そんなことを考えながら上着を羽織って、劇場から出るためのくだりエレベーターに乗ります。今見たばかりの映画のセリフを頭で再生し直して、ああ、よかったな、いい作品だったな、なんて噛み締めながら、エレベーターの閉まるボタンを押したところで、先ほどのどことなく雰囲気のいい女性が、少し駆け足で乗り込んできました。

「すみません」

「いいえ」

そのやりとりの後に訪れる、ほんの少し、あたたかな時間。だって、この人もきっと、同じ映画のことを考えているに違いないから。全くの他人だし彼女に今日何があったかも知らないけれど、今はたぶん同じ作品のことを考えてる。そう思うとなんだか、あー自分キモいなと思いながら、この人のことを赤の他人とは思えなくなってしまうのです。

「いい映画でしたよね?」

そう思っていた矢先、話しかけてくれたのは、向こうからでした。なぜなら、このコラムは僕の妄想で作られているからです。そういうご都合主義が平気でまかり通る世界です。

「あ、やっぱり、よかったですよね?」

僕は自分の感覚が合っていたことをホッとしながら、彼女と話をします。

「すみません、なんか、すごい食べてませんでした?」

失礼なことをいきなり聞いてしまう僕。

「あ、気付いてました? 恥ずかしいな。ちょっと、朝から何も食べてなくて。大きな仕事が、終わったところだったんです」

「あ、そうだったんですね! それは、お疲れ様でした」

「いえ、すみません、ありがとうございます」

「お仕事、無事に終わってよかったですね」

「いえ、大失敗でした」

「え?」

「クライアントも上司も、ポカーンって。私、なんか勘違いしてたみたいで。二億の案件、飛ばしました」

絶句。

世の中には、いろんな困難があって、そんな困難を抱えた人も、レイトショーには訪れます。

「それはちょっと、本当に、お疲れさまですとしか」

「ですよね、はは。明日、始末書書くんです。でも、やりきれなくて。すみません、こんなこと」

「いえ、あの、話してくれて、嬉しかったです」

「こちらこそ。誰かに言えてよかった。明日も頑張れる。頑張れるというか、まあやってやるか、くらいになりました。ありがとうございます」

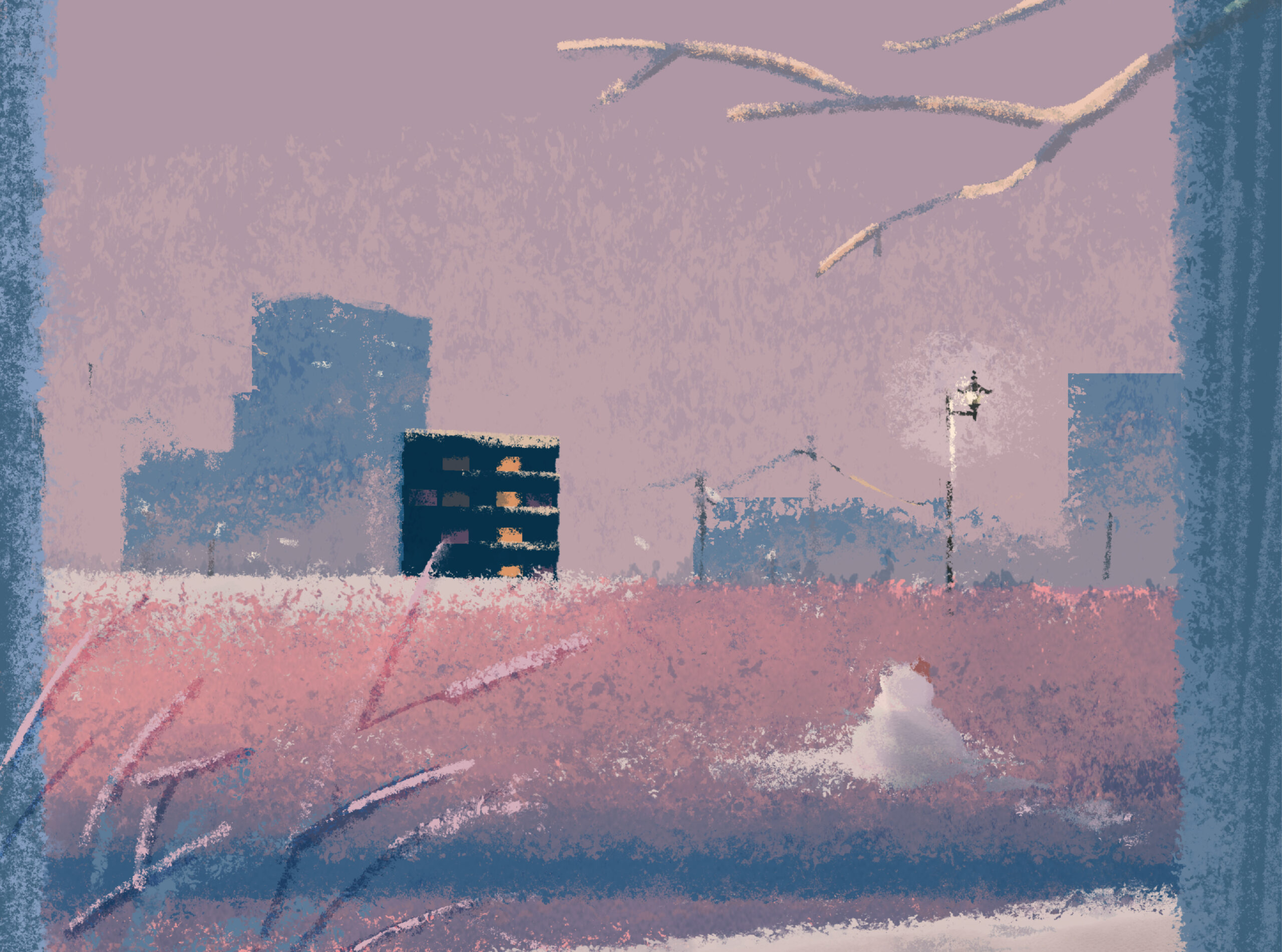

そう言って、彼女はエレベーターを降りて、僕とは反対方向に歩いていく。僕はちょっとした無力感を覚えながら、でももう二度と会うことはない彼女のことなんか考えても仕方ないかとも思い、目の前に広がる静かな街並みをぼんやりと眺めて、タクシー乗り場を目指して行くのでした。

そう。このくらい。

このくらいちょうどいい出来事が来世あたりで起きますように。

第二夜へ続く