「雨の夜にだけ会いましょう」

「定期的に集まろうぜ」と言い出した飲み会は二回目が開催されない。

仕事も遊びの約束も、数週間先の予定を詰められるとなんだか心が重くなる。

「もっと雑で、ちょうどいいこと」を求めて、無責任な願望を言葉にしてみるカツセマサヒコの妄想コラム連載です。

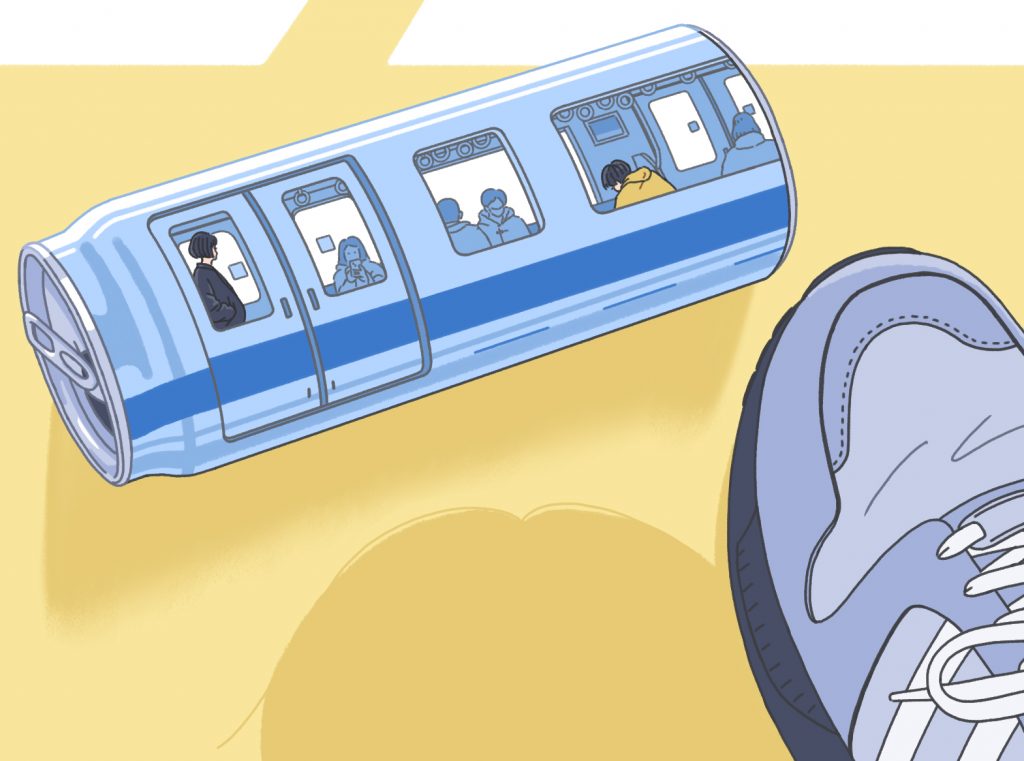

第十夜 電車に空き缶が転がれば

やらなきゃいけないことは山ほどあるのに、やる気は一ミリも湧いてこない。そんな日が新年を迎えてからずっとずーっと続いています。そもそも「やる気」の単位は「ミリ」で合っているんでしたっけ? どっちかというと「リットル」な気もしない? などと世界一どうでもいい雑念と向き合いながら、大して伸びてもいない爪をパチパチと切る夜。SNSを開けば隣の芝がどこまでも青く、こちらの仕事や将来の進捗は誰が見たって真っ赤です。

何も生み出せない日々が続くと、妄想ばかりが捗る。

朝の通勤ラッシュがとっくに過ぎて、ガラッガラに空いているJR。あらゆる仕事をリスケし、なんとか確保した平日休み。私服の中で最も締まりのないものを選んで、あー、市ヶ谷駅にある釣り堀にでも行ってみようかなーとか考えていると、車両の奥からなんとも不快な音が響いてきました。

カラン、カラン、カラカラカラ。

音のするほうへ目を向けると、空になった発泡酒のロング缶が、派手に転がっているじゃありませんか。

うっわー、めんどくさ。

こういうとき、どうして乗客はみんな見て見ぬふりをするのでしょう。あんなに盛大に音を立てているわけですから、誰だって気付かないはずがないんです。一度は確実にその存在を目にしているのに、なーんも知らないわって顔するアレ、この国の悪いところじゃないでしょうか。

空き缶は誰にも咎められることなく、陽気な騒音を奏でてこっちに向かってきます。その様子はボールを咥えて戻ってくる小犬のよう。我々がこうして沈黙を貫いているからって、いい気になっているようにすら見えます。人類が舐められている。やれやれ、僕はそっとしゃがみ込み、手元まで転がってきた空き缶をスマートに拾い上げました。

音が、止んだ。

けたたましい騒音がなくなり、この車両に、再び平穏が帰ってきたのです。二十人ばかりの数少ない乗客たちは皆、まるでそんな騒音など気にしていなかったような顔をしていますが、わずかに「ふう」と安堵のため息をついていたのを、僕は見逃しませんでした(オレでなきゃ見逃しちゃうね)。

平和を取り戻した勇者に、拍手もくれない。こんな車両には用もありません。電車が次の駅で止まると、僕は誰が飲んだかもわからない発泡酒のロング缶とともに、ホームに降り立ちました。

……オレ、かっけぇ〜〜〜〜〜〜。

こんなに優雅に徳を積む人間が、ほかにいるでしょうか? じんわりと湧き立つ達成感に酔いしれること八秒間。今度は途端に、この、誰が飲んだかもわからない発泡酒のロング缶が、とてつもなく邪魔なものに思えてきました。

さっさと捨ててえなこれ。

ゴミ箱がないかとホームを眺めてみますが、自販機やベンチはあれど、ゴミ箱だけが見当たりません。片手が塞がっているこの状況が、途端に窮屈に感じてきます。あー、邪魔。どうにかできないもんかねーこいつを。あたりをキョロキョロと見回していると、これまで生きてきた時間のなかで最もやさしい声が聞こえてきました。

「東京って、本当にゴミ箱ないですよね」

そこに立っていたのは、キリッとした一重まぶたと黒髪ショート、黒のMA-1がよく似合う、一言で表すなら「可憐」な女性でした。そう、ようやく今回のヒロインの登場です。

「さっき、見てました」

「え? あっ、この缶、ですか?」

彼女が指差した先には、僕の手に握られている誰が飲んだかもわからない発泡酒のロング缶がありました。彼女はどうやら、僕と同じ電車に乗っていて、僕と同じこの駅で降りたようです。

「一度は見逃してしまって、わたしのところまで戻ってきたら拾おう!って見てたんですけど、そしたら」

何かを言い訳するかのように焦った様子で、彼女はそう話しました。僕はまさか空き缶を一つ拾うだけでこんなにも「可憐」が似合う女性と話せるとはと、自分の徳の積みっぷりに驚くばかりです。

「いや、ほんと、たまたまで。でも、ほんと、ゴミ箱ってないものですね」

「ね。私も、ずーっとスタバのカップ持ったまま彷徨ってることとか、よくあります」

「ああ、それ、すごくわかる」

なーんて会話が三メートルの距離を挟んで行われるわけですから、令和ってなかなか捨てたもんじゃないですよね。

「この駅、わたしよく使うんですけど、たぶんゴミ箱ないです」

「え、マジですか。それは、嫌だな」

「ですよね。あの、よかったら一緒に、ゴミ箱探します?」

「え?」

それって、もしかして、ゴミ箱探しデートってことですか……? 喉元まで出かかった言葉をギリギリのところで飲み込みます。なぜならそんなデート聞いたことねえからです。でも、紛れもなくこれは、逆の、ナンパってやつではないでしょうか? 妄想とはいえ、こんなことがあっていいのでしょうか? 平日の昼間から、あんまり知らない街を、「可憐」が似合う美人と、ゴミ箱を探して歩く。もはや花束みたいな恋じゃないでしょうか(そんなことなかったらすみません)。

「あ、なんか、ナンパみたくなっちゃってたら、すみません」

「あ、いえいえ、全然そんなふうには」

全然そんなふうに聞こえてましたけど!

「私、既婚なんで、そういうふうには見ないでほしいんですけど」

「ああ、いえいえ、全くそんなふうには」

全然そんなふうに捉えてましたけど!!

てか! 既婚て! まさかの! 確かに! 左手に指輪ある!!

「じゃあ、改札、あっちなので」

「あ、はい」

一気にテンションガタ落ちした僕を引き連れて、可憐さんは改札をくぐります。駅前にはほとんど人がおらず、鳩の群れだけが平和そうに歩いていました。

「あ、すぐそこに、ゴミ箱ありましたね」

「あ、ほんとだ」

で、空き缶専用のゴミ箱にポイっと捨てて、この冒険はあっさりと終わりを迎えたのでした。なんだこれ。

このくらい。このくらい雑でちょうどいい出来事が、来世あたりで起こりますように。

第十一夜へ続く